Se passado todas estas décadas ainda se continua a discutir um determinado filme, é sinal que haverá sempre mais para ser explorado.

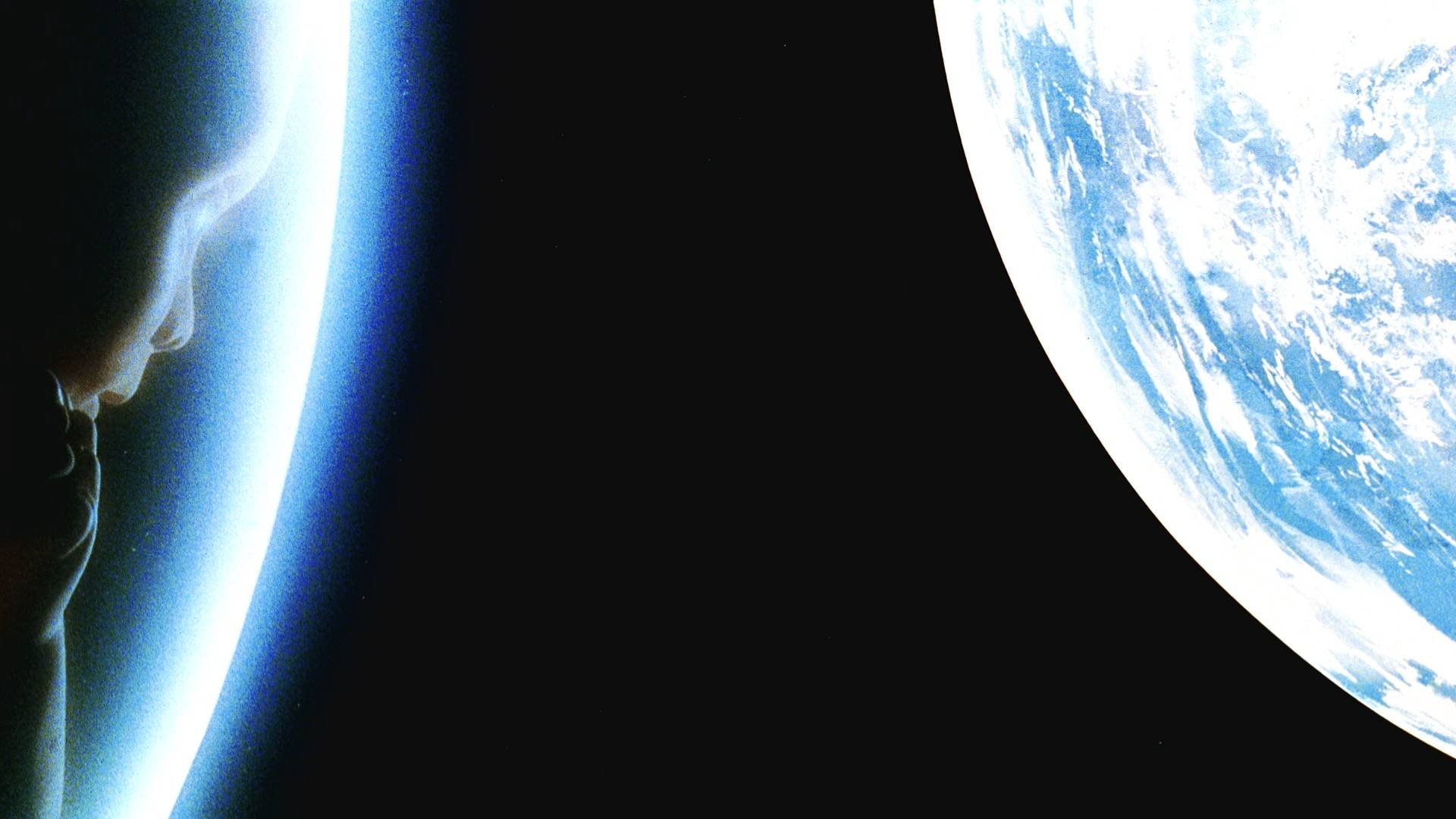

“2001: Odisseia no Espaço” foi lançado no dia 1 de outubro de 1968 nas salas portuguesas. Foi realizado pelo génio incontestável americano Stanley Kubrick, tendo sido coescrito pelo mesmo juntamente com o autor inglês Arthur C. Clarke. Ao contrário do que muitos pensam, o filme não foi baseado no livro homónimo. Stanley Kubrick propôs o desafio ao escritor assim que leu o seu conto “The Sentinel”. Sendo assim, o romance foi elaborado paralelamente ao argumento, tendo sido publicado após o lançamento do filme e cujos créditos ficaram unicamente na posse de Clarke.

Mesmo com uma participação ativa mútua em ambos os projetos, o objetivo era simples: Kubrick empenhar-se-ia mais no argumento, enquanto que Clarke se dedicaria mais ao livro. O resultado não foi exatamente o previsto, visto que, deste planeamento, resultaram inevitáveis divergências. Ainda assim, ambos os artistas conseguiram o pretendido. Enquanto que o romance era uma complexa e informativa discussão científica, filosófica e existencialista, o filme era, basicamente, a respetiva tradução audiovisual, cuja trama avançava maioritariamente através de imagens, simbolismo, música e pouquíssimos diálogos. Não tendo qualquer conhecimento sobre o livro (com muita pena), apenas posso (e devo) afirmar que “2001: Odisseia no Espaço” é uma indubitável gema do Cinema.

A começar pela já mencionada narrativa que, decerto, aborrecerá muita gente depois de recomendada. Muitos ainda se queixam do ritmo lento. Concordo, não é o filme de ficção científica mais ágil. Não é a minha primeira escolha quando me apetece relaxar num fim-de-semana. Outras pérolas cinematográficas como “Alien” e “Blade Runner” têm ritmos mais acessíveis e conseguem desenvolver conflitos, twists e antagonismos complexamente. No entanto, se, tal como o Ridley Scott, o Kubrick tivesse feito várias versões do filme, perder-se-ia o propósito. “2001: Odisseia no Espaço” não pretende ser um filme de terror nem um que seja lembrado pelos seus personagens.

Vê também: Pesquisa Obsessiva – O Lado Humano da Tecnologia

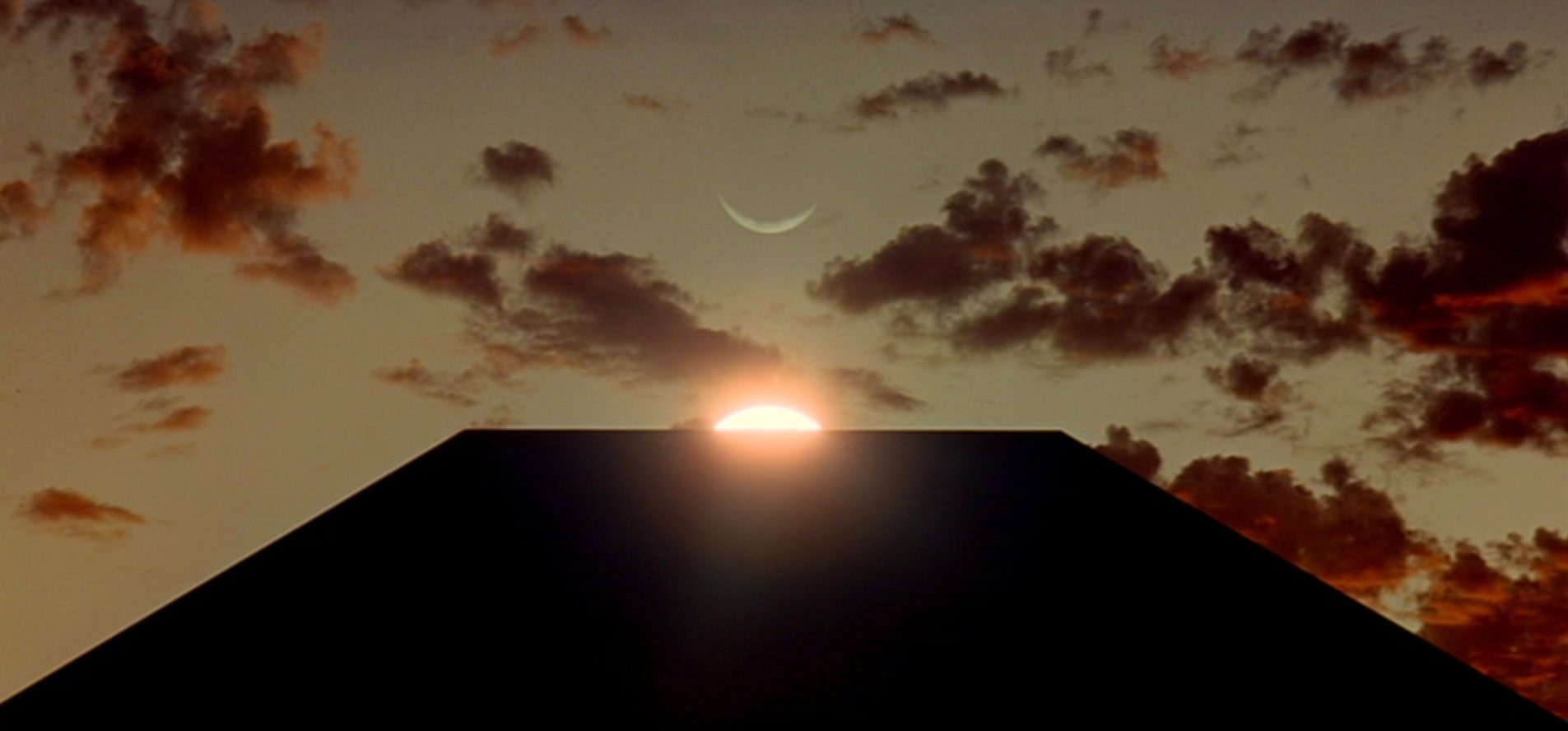

Devemos antes olhá-lo como um ensaio existencialista, um exame detalhado quase ao microscópio (ou telescópio) da nossa própria natureza. É como se estivéssemos a ver um filme feito por extraterrestres que, depois de milhões de milénios, nos representassem fielmente num documentário. Ao longo de 50 anos, muitas têm sido as interpretações acerca do monólito (a sua origem, o seu propósito e o seu significado). Esta é a minha. Mais simples é impossível. Uma vida exterior à que conhecemos que nos observa desde o início de tudo, analisando cada pegada na areia até à mais complexa das invenções. Fora disso, seria bom demais acreditar que o monólito é responsável pelas ações da Humanidade. Isso queríamos nós.

Quando começa, “2001: Odisseia no Espaço” não só faz justiça para com as nossas características tão intrinsecamente presentes e/ou disfarçadas, mas descreve-nos tudo além disso. De início, vemos um simples, porém estupidamente vasto deserto, montanhas implacáveis e uma grandeza quase infinita para ser explorada. De um lado, estão esqueletos poeirentos, chitas à espera da mais fácil presa e porcos indefesos. Do outro, espalhado pela terra, pó e pedras, um grupo de macacos a procurar a sobrevivência no meio de pequenas, insípidas e cinzentas ervas.

Em diante, desde a caça dos predadores até ao confronto final entre os dois grupos de macacos, o que sucede é uma série de acontecimentos que listam todos os nossos defeitos e virtudes intemporais: a indiferença para com o outro e o consequente egoísmo instintivo de sobrevivência; o medo do desconhecido em união com o fascínio pelo mesmo; a primitividade e a perceção de domínio e de autoridade; o engenho e o olhar criativo, evolutivo e visionário; a gradual fome e procura por carne; o desenvolvimento de básicas emoções como o afeto, a dependência maternal, o ódio e o desejo de vingança. E finalmente (talvez com maior peso) a capacidade de matar. Tanto a outra espécie como a nossa própria. Tudo isto… sem diálogos.

Kubrick transfere genialidade da sua própria simplicidade. Não é por acaso que o corte (provavelmente) mais icónico da Sétima Arte não seja um elemento mais elaborado que uma mera transição de um insignificante, destrutível, mas simbolicamente poderoso osso para uma majestosa nave espacial. Praticamente todos os lados apontam para uma evidente evolução da espécie humana. Parece evidente, não? Novamente discordo. Muitos se referem ao famoso corte como uma prova da nossa derradeira evolução física e intelectual. No entanto, como o próprio filme demonstra posteriormente, o macaco pré-histórico, sujo e não civilizado não é diferente do Homem limpo, elegante, admirável e inteligente.

A brusca e silenciosa transição não demonstra, portanto, mais que o progresso científico. Pois, moral e eticamente falando, caímos no erro de nos esquecermos da impossibilidade de uma transformação absoluta do primata para o cidadão ideal, a inevitabilidade de nos julgarmos superiores aos nossos antepassados. Tal como o macaco, o astronauta decidiu sacrificar a própria espécie para garantir a respetiva (e singular) sobrevivência. Portanto, o que estará dentro destas camadas? Vamos por partes.

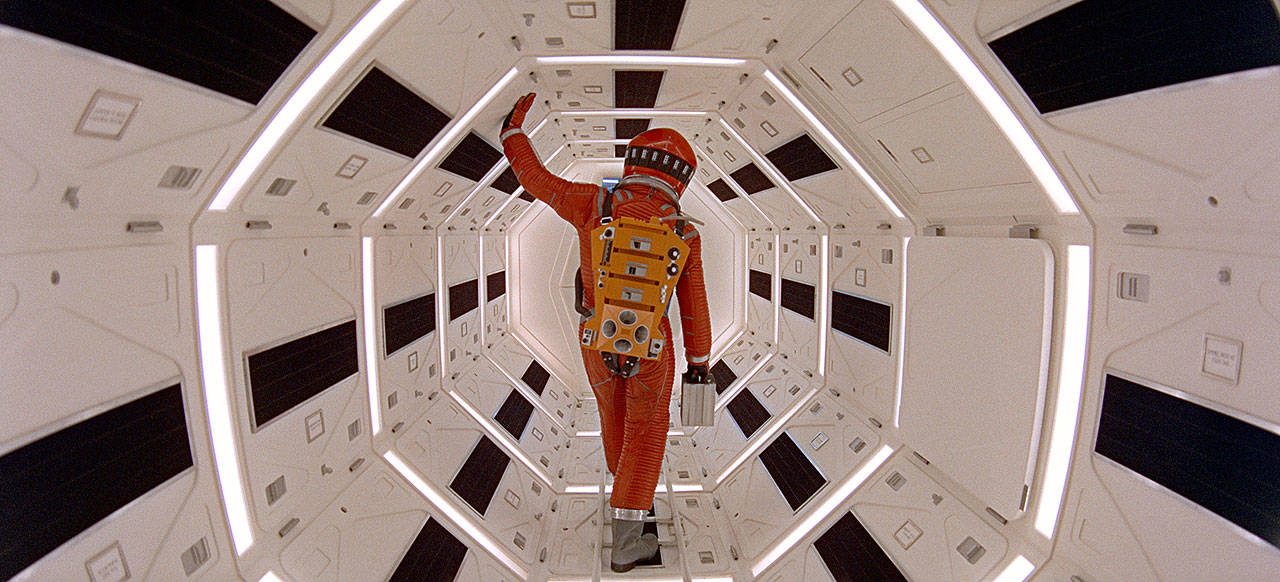

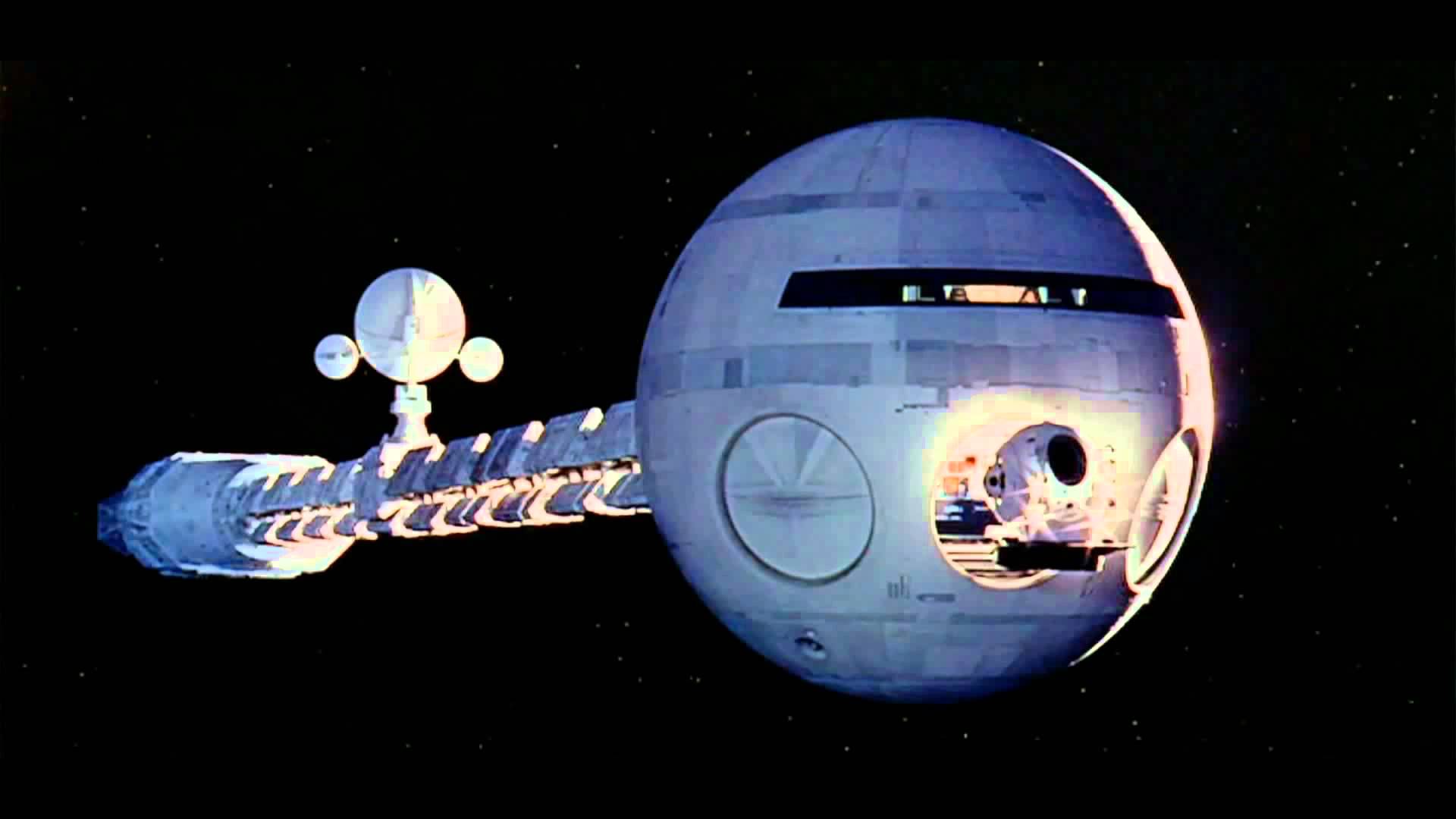

Quando chegamos ao espaço (milénios depois de aprendermos como os macacos ocupavam o tempo dos seus longos, mudos e tediosos dias no deserto), através de sensacionais planos simétricos e abertos e uma fotografia progressivamente mais eclética, colorida e louca, observamos um bailado de elaboradas naves, sondas e satélites que, para além de evidenciarem a nossa capacidade de manipular a natureza a nosso favor, construindo o nosso próprio futuro benevolentemente tecnológico, provam, inclusive, que a ambição do bicho conhecido por Homem é interminável e incontrolável. Uma sequência magistralmente contada através da precisa filmagem de maquetes lindamente detalhadas. Ao som de Danúbio Azul, do austríaco Johann Strauss II. Já em 1968, o perfecionismo obsessivo de Kubrick levou à construção de uma realidade desejada por toda a comunidade científica.

Tal como “Blade Runner” (cujo ano de 2019 se aproxima), fora todas as questões que levanta, “2001: Odisseia no Espaço” imprime uma admiração pela vontade e capacidade de evolução do ser humano. No entanto, depois de toda uma ostentação que deixa permanente em nós a vontade de viajar pelo espaço, são altamente subtis (e brilhantes) os pequenos detalhes que Kubrick semeia por toda a narrativa que demonstram, melhor que outro filme qualquer, por que razão a nossa própria ambição tecnológica, científica e expansionista é o nosso maior perigo.

Desde a caneta fora de mão, às instruções de uso na casa de banho sem gravidade, às papinhas e compotas de bebé do David Bowman e do Frank Poole, aos respetivos ritmos respiratórios pesados e incomodados e à mixórdia de todos os comportamentos do Homem que subestimam a sua própria máquina e a vontade imprevisível do Universo, o Ser Humano, dentro do extraordinário e desconhecido meio espacial, nada mais é que um peixe fora de água. Se, no início do Tempo, observámos o monólito com um tremendo medo, mas seguinte admiração, louvor e fascínio, em 2001 (o ano do futuro), aterrando na Lua, abraçamos uma descoberta e conquista que não nos pertence, abordando o grande paralelepípedo negro e apático de modo arrogante e colonial. Tal que somos castigados.

Não somos capazes de controlar as próprias relações conflituosas que mantemos durante séculos entre nós. Como é que queremos (ou sequer pensamos conseguir) controlar o que vai além do nosso planeta? Em “Horizontes de Glória”, de 1957, observamos diálogos odiosos dentro do meio militar da Segunda Guerra Mundial. Estes são, no entanto, disfarçados com o vocábulo mais simpático entre personagens passivo-agressivos. A oferta de “2001: Odisseia no Espaço” foi semelhante. Colocar astronautas russos e americanos na mesma mesa não podia ser mais acertado. Pequenos gestos, olhares e palavras são trocados de modo a expressar um contacto que ambas as nações permanecem em evitar.

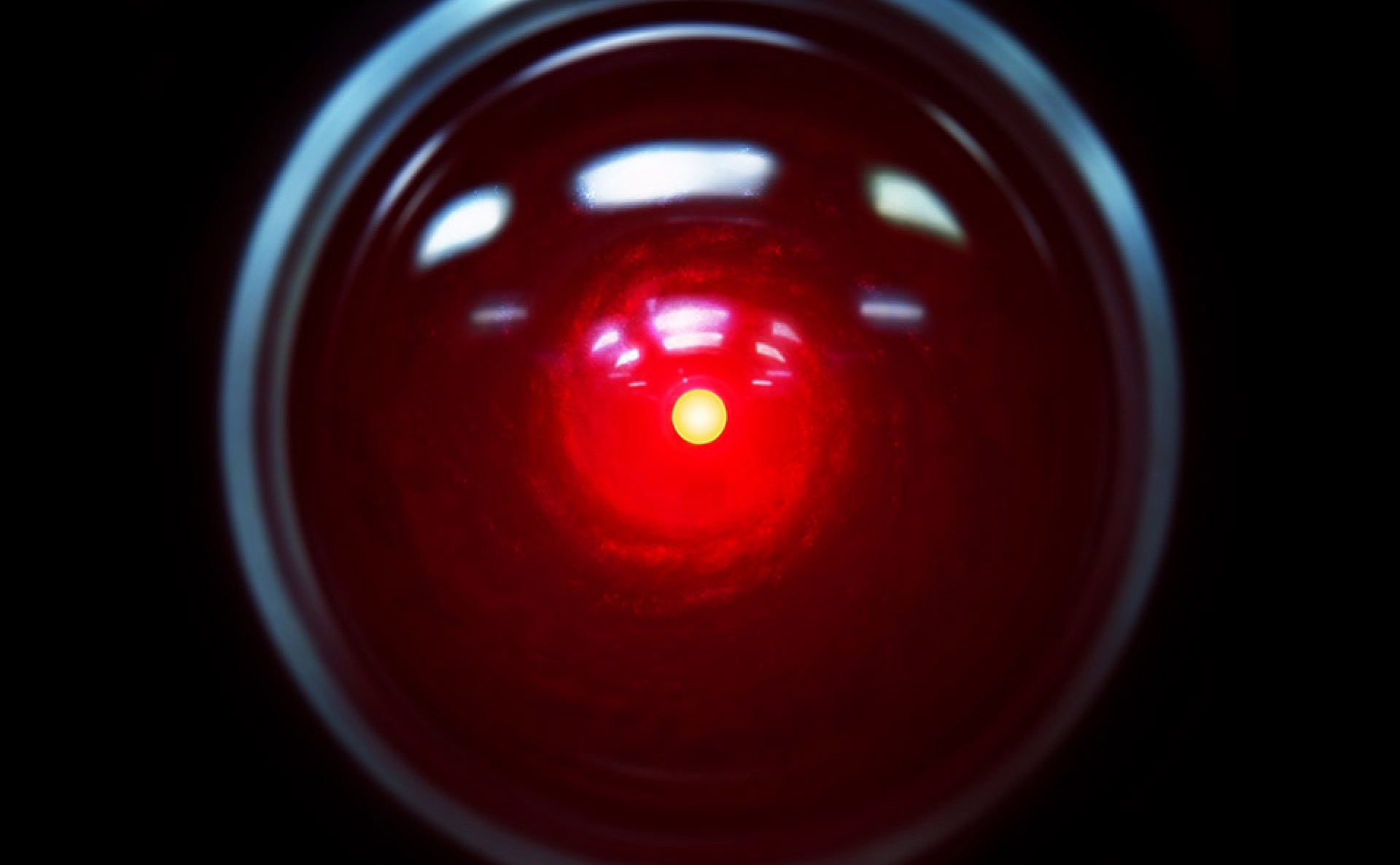

Fora disto tudo, temos uma narrativa que nos leva ao infinito de maneira simultaneamente elaborada e cuidadosa e agressivamente aleatória. Pegando em dois astronautas que, para além de não revelarem qualquer emoção interior paralela às declarações que dão, são postos totalmente na sombra de HAL 9000, o restrito e passivo-agressivo sistema operativo da Discovery One. O maestro de uma das conclusões mais frequentes do cinema de ficção científica: “Não há nada mais humano que a vontade de sobreviver e o livre-arbítrio.”. Num filme definitivo sobre a passagem do Homem no Universo, o personagem mais reconhecível, citável e até mais carismático trata-se de um robô, uma consciência moralmente independente, autoritária e absolutamente artificial. Cuja assustadora presença se deve claramente também ao trabalho simplista e espetacular do canadiano Douglas Rain. As pessoas nunca tiveram tanto medo de um computador.

-Olá, HAL, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, HAL?

-Afirmativo, Dave. Eu oiço-te.

-Abre as portas da base, HAL.

-Desculpa, Dave. Temo não poder fazer isso.

Pára, Dave. Tenho medo. Tenho medo, Dave. Dave, a minha mente está a desvanecer. Consigo senti-lo. Consigo senti-lo.

Contudo, para além do significado do monólito, da real capacidade de compreensão do HAL, do subtexto correspondente à Guerra Fria e à insana viagem do David Bowman pelo infinito exterior às condições espaço-tempo, o que mais prende o espectador depois de inúmeros visionamentos é o final. E que final.

No fundo, não posso acrescentar nada que não tenha já sido dito. Supostamente, “2001: Odisseia no Espaço” contém um dos finais mais ambíguos do Cinema. Mas será assim tanto? Talvez não. Simplesmente deve ser interpretado como o fechar de um ciclo. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos e … renascemos? Quem sabe? Nos olhos do realizador, a nossa morte é apenas a porta para a fase seguinte… Seja ela um eterno e negro vazio ou um brilhante casulo ao lado das estrelas.

Para além de David Bowman chegar precisamente a essa fase observando obras de arte historicamente importantes, apreciando a sua última refeição, dormindo o seu último sono e se encontrando com o misterioso monólito com o qual partilha o seu último suspiro, transforma-se na arrepiante Starchild. Novamente sob a melodia maravilhosa de Also Sprach Zarathustra, do alemão Richard Strauss. A música que presencia primeiramente a luz do Sol e a dimensão da Lua. A música que (depois de uma escuridão inicial de 40 segundos) abre … e fecha o filme.